これで勉強がはかどる!!「飽きた」を回避し継続学習につなげるコツ

勉強を続けていると、ふと「もう飽きたな…」と感じる瞬間は誰にでもあります。

「自分はやる気がないのでは?」と不安に思うかもしれませんが、そうではありません。

まずお伝えしたいのは、「物事は続ければ続けるほど飽きがやってくる」「ずっと同じことを飽きずに続けられる人はごく少数しかいない」という事実です。

どんなに大好きな映画やマンガでも、毎日繰り返し観れば飽きてしまうのは自然なこと。

これは脳が同じ刺激に慣れてしまい、新鮮さを感じなくなる仕組みがあるからです。

つまり、「勉強に飽きること自体は普通であり、決して自分の努力不足ではない」と理解することが第一歩になります。

安心してほしいのは、飽きることは誰にでも起こる現象であり、そこで工夫できるかどうかがポイントになるということです。

ただし、受験や資格試験を控えている人にとっては「飽きたからもうやめよう」では済みませんよね。

ここで必要なのが、気分転換や学習法の切り替えといった「飽き対策」です。

例えば短時間の散歩やストレッチでリフレッシュしたり、科目をローテーションさせるだけでも集中力は回復します。

また、勉強時間を「25分集中+5分休憩」のサイクルに区切るポモドーロ・テクニックのように、脳の仕組みに沿った方法も有効です。

勉強に飽きたと感じた時の対処次第で、その後の学習の成果は大きく変わります。

「飽き」を上手にコントロールできる人ほど、最終的に長期間の勉強を続けやすく、受験やテストで成果を出しやすくなるのです。

この記事では、勉強に飽きる原因とタイプ別の対処法、そしてモチベーションを取り戻す具体的な方法を紹介していきます。

こちらの記事もオススメ。勉強のモチベーションを上げる方法。

こちらの記事もオススメ。東大生の多くが好んで食べる集中力が上がるお菓子とは?

インプットとアウトプットのバランスを意識する

「勉強に飽きた…」と感じるとき、多くの場合は学習のやり方がインプットに偏りすぎていることが原因です。

教科書を読む・ノートにまとめるといった作業は大切ですが、それだけだと単調になり、どうしても飽きやすくなります。

学習の基本的な流れとしては、

① テキストやプリントの重要点を読む(インプット)

② ポイントをまとめたり、写したりとノートに整理する(インプット)

③ 問題を解いて答え合わせをする(アウトプット)

④ 間違えた問題をノートに書き直し反復する(インプット寄り)

この流れを見ると、実際のアウトプットは③の「問題演習」くらいで、他はインプット作業に集中しています。

もちろん①②④も重要ですが、アウトプットの比率を高めることで、勉強の記憶定着が促進され、さらに飽きにくくなるのです。

実際、「インプット7割・アウトプット3割」よりも「インプット5割・アウトプット5割」に近い方が効率的だと言われています。

アウトプットは単に問題を解くだけではありません。

「人に説明する・教える」ことも非常に効果的なアウトプットです。

説明しようとすると、自分が理解していない部分や曖昧な部分にすぐ気づけます。その箇所を再学習することで、より効率的に理解を深めることが可能になります。

さらに工夫すれば、飽きずに楽しめるアウトプットの形はたくさんあります。

– 友達や家族に今日学んだことを話す

– 自分用のブログ記事をまとめる

– SNS(XやInstagram)に簡単に投稿する

こうした実践は「勉強=退屈」という感覚を和らげ、勉強を続けるモチベーション維持にもつながります。

つまり、インプットとアウトプットのバランスを意識することが「勉強に飽きた」状態を打破するカギです。

ただ覚えるだけでなく、誰かに伝える・形に残す工夫をすることで、学習はぐっと楽しく、継続しやすいものになります。

勉強する場所を変える

「勉強に飽きた…」「集中できない…」と感じるときは、勉強場所を変えるだけでも驚くほど効果があります。

脳は同じ刺激に慣れてしまう性質があるため、同じ机・同じ部屋で勉強を続けていると飽きが生まれやすいのです。

もちろん、自分に合った環境で勉強をすることは大切で、学習効率アップにもつながります。

しかし同じ場所にこもりきりでは、やがてモチベーションが低下してしまうことも…。そんな時にこそ、「勉強する場所を変える」というシンプルな工夫が役立ちます。

例えば、普段は自宅の机で勉強している人なら、

・静かな図書館で集中モードに切り替える

・カフェでリラックスしながら勉強する

・学校や塾の自習室を活用する

といった工夫で、新鮮な気持ちで学習に取り組めます。

さらに休憩時間に散歩を取り入れると、頭がリセットされ、集中力が戻りやすくなります。

ただし注意点として、場所を変えるのは「今の環境に飽きたとき」だけで十分です。

毎回移動していると、移動時間や費用がかかって逆に非効率になることもあります。

基本は自宅や決まった場所でしっかり勉強し、行き詰まった時に気分転換として他の場所を使う。このメリハリが、勉強を長く続けるコツです。

適度に科目を変えて勉強する

「勉強に飽きた」と感じたときは、思い切って科目や勉強内容を切り替えるのが効果的です。

同じ作業を続ければ脳が慣れてしまい、集中力が下がるのは自然なこと。

だからこそ、適度に内容を変えることで新鮮さを取り戻せます。

例えば、「社会や理科で暗記をたくさんした後は算数で計算問題に取り組む」「算数で頭を使った後は国語の漢字練習をする」といったように、

脳の使う領域を切り替えることでリフレッシュ効果が生まれます。

これにより「勉強に飽きた」という気持ちを和らげながら、効率的に知識を定着させることができます。

また、勉強のスタート時には「苦手科目や難しい問題から始めない」ことも大切です。

いきなり解けない問題に直面するとモチベーションが下がり、「もう勉強したくない」と感じやすくなってしまいます。

まずは比較的簡単な問題や得意分野から入り、勢いをつけてから徐々に難易度を上げる。この流れが、勉強を長く続けるためのコツです。

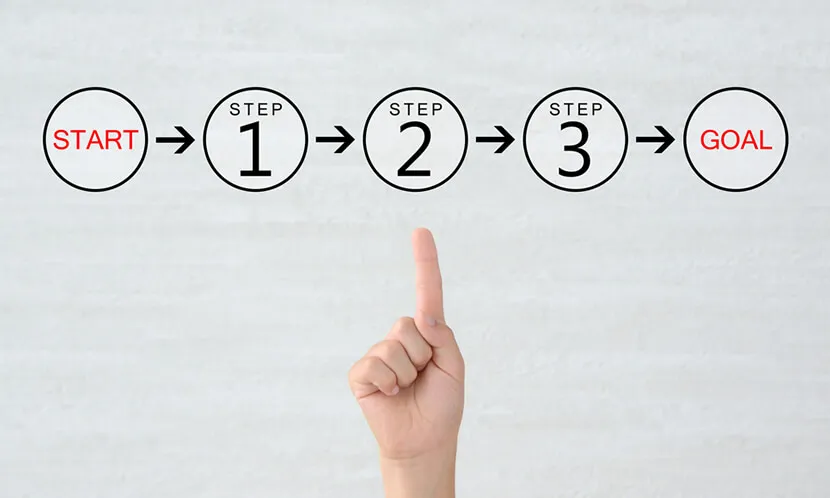

目標を立てる、意識し続ける

勉強をはじめる前にまずすべきこと――それが「目標を立てる」ことです。

なぜなら、明確なゴールがなければ「何となく勉強しているだけ」になり、やる気が続かなくなるからです。

「勉強に飽きた」と感じる人の多くは、実は「自分がどこへ向かっているか」を意識できていないケースが多いのです。

目標がなければ、どのくらい勉強すればよいのか、テストや受験に向けて今どの位置にいるのかも分からず、集中力が途切れやすくなります。

そこで有効なのが、長期・中期・短期の3つの目標を組み合わせる方法です。

例えば、長期的な目標を「●●中学・●●高校に合格する」と設定する。

そこから逆算して中期的には「1学期ごとに主要科目で平均点+5点を目指す」「模試で偏差値●●を達成する」といった基準を置きます。

さらに短期的には「問題集を毎日●ページ進める」「小テストで間違えた箇所を1週間以内に必ず解き直す」など、日々の行動レベルにまで落とし込みましょう。

こうすることで「今日やるべきこと」が明確になり、モチベーションを維持しやすくなります。

目標を立てて意識し続けることは、勉強を続ける上での道しるべです。

「勉強に飽きた」と思ったときも、設定した目標を見返せば「今は少し疲れているだけ」「ゴールまであと少し」と自分を励ますことができます。

小さな達成感を積み重ねることが、最終的に大きな成果につながっていくのです。

勉強をゲーム化する―ゲーミフィケーション

「勉強に飽きた」と感じるとき、遊び心を取り入れるのも一つの工夫です。

そこで役立つのが、勉強をゲームのように進める「ゲーミフィケーション」です。

ゲームには、人を夢中にさせる仕組みが数多くあります。

ライバルと得点を競ったり、スキルを駆使してステージをクリアしたりする達成感は、多くの人を熱中させます。

この仕組みを勉強に応用すれば、ただ「やらなきゃいけない作業」だった勉強が、熱中して取り組めるチャレンジへと変わります。

具体的な工夫例としては、

・【明確な目標・目的設定】…長期・中期・短期で目標を分け、ゴールを「ステージ」として設定する

・【仲間との交流】…友達とテストの点数で競い合う、解けなかった問題を教え合う

・【見える化された進捗】…小テストやアプリを活用して、自分のレベルを数値化する

・【段階的な課題設計】…基礎から応用へ、クリア可能なレベルで徐々に難易度を上げる

・【ご褒美の設定】…課題をクリアしたらお菓子や休憩など小さな報酬を設ける

といった工夫が挙げられます。

こうすることで、学習にゲームの「達成感」と「楽しさ」を取り入れることができます。

今回ご紹介したように、勉強を続けるためにはちょっとした工夫が必要です。

同じことを繰り返せば誰でも飽きてしまいますが、刺激を取り入れることで「勉強に飽きた」気持ちを和らげることができます。

・インプットだけでなく、人に教えたりSNSで発信するなどアウトプットを増やす

・場所を変えて勉強し、新鮮な環境で集中する

・内容や科目を切り替えて脳をリフレッシュさせる

・目標を立て、進捗を意識することでモチベーションを維持する

・ゲームの要素を取り入れて勉強を「楽しい挑戦」に変える

こうした工夫を意識すれば、勉強は長く継続しやすくなり、成果も自然とついてきます。

少しでも今日からの学習のヒントになれば幸いです。

こちらの記事もオススメ

| Tweet |